子宫内膜癌是妇科常见的三大恶性肿瘤之一,已成为全球严重的疾病负担。女性终生罹患子宫内膜癌的风险约为3%,尤其在经济发达地区,其发病率甚至已经超过宫颈癌,成为严重威胁女性健康的“隐形杀手”。

2020年全球有41.7万新发子宫内膜癌病例,近年来发病率在欧美、东欧、中欧国家居高不下,在我国也呈现上升和年轻化趋势。过去30年,我国子宫内膜癌发病率上升约132%,近5年增长30%,主要的因素就在于肥胖和人口老龄化。

2022年我国估计子宫内膜癌新发病例数7.77万,死亡病例数1.35例。在北京、上海等部分经济发达地区,子宫内膜癌发病率已超过子宫颈癌,跃居女性生殖系统恶性肿瘤首位。

我国子宫内膜的发病趋势及年龄变化与国外不同。在我国,子宫内膜癌发病率在40岁以后快速上升,在50-59组达到峰值,平均发病年龄是54岁,早于欧美的平均发病年龄62岁。这意味着我国内膜癌发病年龄明显早于欧美人群,更提示从更早年龄段进行子宫内膜癌相关筛查的重要性。

子宫内膜癌的发病率越来越高,其主要因素包括肥胖和人口老龄化。以下几类人群患子宫内膜癌的风险较高,需要特别警惕:

•肥胖(BMI≥30):脂肪组织促进雌激素分泌,刺激内膜增生;

•糖尿病:胰岛素抵抗增加癌变风险;

•高血压、高血脂:与内分泌紊乱相关;

•多囊卵巢综合征(PCOS):长期无排卵,雌激素持续刺激内膜。

2.遗传高风险人群:林奇综合征(Lynch综合征)患者及家族成员

•林奇综合征是一种遗传性疾病,由基因突变导致,患者一生中患子宫内膜癌的风险高达40%-60%;

•家族中有多人患癌(如结肠癌、子宫内膜癌、胃癌等),尤其50岁前发病者。

•长期单一雌激素治疗(如更年期激素替代未加孕激素);

•雌激素分泌型肿瘤(如颗粒细胞瘤);

•不孕、未生育或晚育(孕激素保护不足)。

•绝经晚(>55岁):雌激素暴露时间延长;

•长期服用他莫昔芬(乳腺癌治疗药物,可能刺激内膜);

•子宫内膜增生(尤其不典型增生):癌前病变。

子宫内膜癌具有比较明确的高危因素,其转移过程为筛查提供了良好的时间窗口,使其具有筛查可行性。目前,国际妇科癌症学会(IGCS)和国际癌症妇科倡导网络(IGCAN)牵头的全球行动倡议,提出需要对患者及医生进行教育,提高对子宫内膜癌高危风险因素、体征和症状的认知,得到了世界各地患者组织机构的支持。北京已启动子宫内膜癌筛查诊断试点,广州将子宫内膜癌纳入了常见重大疾病检查病种。

FIGO、BGCS和欧洲协会指南、日本老年人保健法(2017)、英国哥伦比亚临床实践指南、《子宫内膜癌筛查和早期诊断专家共识(草案)》等对子宫内膜癌筛查年龄、筛查人群、分层处理及筛查方法进行了规范,建议对部分高危人群进行子宫内膜癌的筛查。美国癌症协会、日本妇产科学会、我国的子宫内膜癌筛查专家委员会推荐每年进行1次筛查。

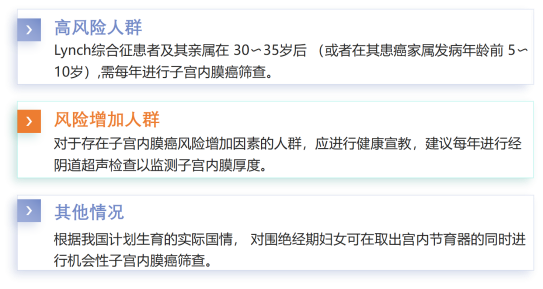

图:2020年我国EC筛查规范建议对以上人群开展筛查

图:2020年我国EC筛查规范建议对以上人群开展筛查

子宫内膜癌的筛查方法包括影像学检查、血清肿瘤标志物、细胞学检查等。其中,

影像学检查(如经阴道B超)是临床常见筛查方法,特点是无创,对于绝经后的人群,其阳性预测值对提示子宫内膜癌有一定的帮助。然而,在绝经前的人群中,内膜随月经周期而产生厚度变化,不利于筛查。

血清肿瘤标志物具有检测方便快捷、患者接受程度高、结果可重复性强等优点,是临床应用广泛的肿瘤筛查方式,但目前尚没有已知敏感的肿瘤标志物用于子宫内膜癌的诊断和随访。

细胞学检查使用较早,可有效减少子宫膜内损伤,减少子宫穿孔及宫腔感染的风险,标本的满意度不受绝经年限和子宫内膜厚度的影响,但子宫内膜的变化与激素水平相关,细胞学检查的取材时间也会影响结果的判别。

微量组织病理检查操作简便、无需扩张子宫颈,但对于绝经后或子宫内膜厚度<5 mm的患者,易造成取材不足致诊断困难而出现假阴性。

宫腔镜下定位活检或诊刮是子宫内膜癌确诊的“金标准”,但诊断性刮宫需扩张宫颈,存在漏诊的可能,且有穿孔、出血、感染等风险,不宜单独作为筛查手段。宫腔镜下诊断性刮宫会给患者带来强烈的不适感,有宫颈损伤、子宫穿孔、感染或术中出血的风险,可能对生育能力产生影响。

近年来,关于肿瘤的甲基化研究引起了广泛关注。凭借其无创性高、灵敏度和特异性高的特点,甲基化技术为癌症早筛带来了革命性的突破,也为子宫内膜癌的精准筛查提供了新的选择。

在英国进行的一项前瞻性、连续的观察性队列研究中,甲基化WID-qEC检测与超声检查在伴有异常子宫出血(EPI-SURE)的妇女中进行了对比研究。结果显示,甲基化WID-qEC法在鉴别子宫内膜癌方面的总体AUC为94.3%,绝经后妇女的AUC为93.93%;而根据子宫内膜厚度检测子宫癌的总体AUC为87.2%,绝经后妇女的AUC为87.3%。此外,该研究还与子宫内膜超声进行了比较,结果表明,与单纯依靠内膜厚度相比,甲基化WID-qEC法在减少假阳性率方面有明显优势,这将极大减轻临床工作压力。该研究还发现,WID-qEC 检测在绝经前和绝经后妇女中表现出类似的高灵敏度和特异性以及组织学鉴别,意味着甲基化检测不受绝经状态的限制。

利用DNA甲基化检测子宫内膜癌所需样本的采样方式有多种,最常见的如宫腔刷(Tao刷)、宫颈刷、阴道拭子等。其中,宫腔刷取样可获得更多的子宫内膜脱落细胞,更利于提高检测的准确性。华中科技大学同济医学院附属同济医院探索了CDO1/AJAP1/GALR1三基因靶点检测子宫内膜癌的效果,并对比宫腔刷和宫颈刷的性能。结果显示,宫腔刷采样组检测子宫内膜癌的灵敏度为96.0%,特异度为91.9%,AUC为0.968,宫腔刷采样的检测性能优于宫颈刷。

2024年发表的一篇包含20项研究的Meta分析表明,与经阴道超声相比,DNA甲基化检测具有更高的敏感性和阴性预测值。基于细胞学的DNA甲基化标志物检测子宫内膜癌的AUC在0.80-0.97之间,显示出其作为高危人群子宫内膜癌筛查和早期检测的可行性和准确性。

随着甲基化检测技术的不断发展和推广,其有望成为子宫内膜癌筛查的无创、准确方法。未来,需要进一步研究和优化检测技术,同时加强公众和医疗界对子宫内膜癌筛查的重视,推动相关政策的支持,以提高筛查的普及率和准确性,最终改善患者的预后。

参考文献:

1.The Global Cancer Observatory - All Rights Reserved, January, 2021.

2.2022年中国恶性肿瘤流行情况分析,中华肿瘤杂志 2024 年3 月第 46 卷第 3 期

3.2015年中国子宫内膜癌发病和死亡情况分析中华医学杂志2022年7月12日第102卷第26期NaMedJChina,July12.2022.Vol.102.No.26

4.基于数据挖掘对子宫内膜癌平均发病年龄的研究,中国医师杂志 2023年 5月第 25卷第 5期

5.IGCS.REDUCING DISPARITIES IN UTERINE CANCER:A Global Call to Action,2024

6.子宫内膜癌筛查的现状及研究进展,中国实用妇科与产科杂志 2021年12月 第37卷 第12期

7.李芳、张果、王建六. 子宫内膜癌筛查研究进展. 中国妇产科临床杂志. 2025, 26(2): 152-155

8.子宫内膜癌的筛查[J].中国实用妇科与产科杂志,2019,35(11):1273-1277.

9.Performance of the WID-qEC test versus sonography to detect uterine cancers in women with abnormal uterine bleeding (EPI-SURE): a prospective, consecutive observational cohort study in the UK,Lancet Oncol 2023 Dec;24(12):1375-1386.